「プロスペクト理論を営業に活かしたいが、抽象的でどう使えばいいかわからない」

「AI、特にChatGPTの力を借りて、もっと顧客の心に響くセールストークを構築できないだろうか?」

もしあなたが、このような課題や疑問を抱えているのなら、ここは正しい場所です。私は16年間で6,000回以上の商談を経験する中で、数えきれないほどの成功と、それ以上の失敗を繰り返してきました。その長い道のりの果てに確信したこと、それは「人は理屈では動かない。感情で動き、理屈でそれを正当化する生き物だ」という事実です。そして、その「感情」の動きを驚くほど正確に描き出しているのが、他ならぬプロスペクト理論なのです。

この記事では、単にプロスペクト理論とは何かを解説するだけに留まりません。私が営業現場で肌で感じてきた、決裁者のリアルな心理学。そして、それを現代の強力な武器であるAI、特にChatGPTとどう組み合わせ、具体的な営業応用事例として昇華させていくか。プロスペクト理論をわかりやすく、身近な例を交えながら、セールストークにおける感情分析という最先端の領域まで、私の知識と経験の全てを注ぎ込み、あなたにお伝えします。

この記事を読み終える頃には、あなたのセールスに対する視点は一変しているはずです。小手先のテクニックに頼るのではなく、人間の本質に根差した、誠実で、かつ強力なアプローチを手に入れていることをお約束します。

- プロスペクト理論の核心的な意味と、それが人の心を動かす仕組みが深く理解できる

- ChatGPTというAIを、単なる作業ツールから戦略的パートナーへと進化させる方法がわかる

- BtoB営業における難攻不落の「決裁者」の心理を読み解き、アプローチする具体的なヒントを得られる

- 顧客の「損失を避けたい」という本能に寄り添い、信頼を勝ち取る提案の組み立て方が身につく

プロスペクト理論のAI活用を支える基礎知識

- プロスペクト理論とは何か?

- プロスペクト理論をわかりやすく解説

- プロスペクト理論の心理学的な仕組み

- 身近な例で見るプロスペクト理論

- ビジネスシーンでのプロスペクト具体例

プロスペクト理論とは何か?

プロスペクト理論とは、一言で言えば、「不確実な状況下で、私たち人間がいかに”非合理的”な意思決定を下すか」を、驚くほど正確に説明した行動経済学の根幹をなす理論です。2002年に心理学者でありながらノーベル経済学賞を受賞したダニエル・カーネマンと、彼の長年の盟友であったエイモス・トベルスキーによって、1979年に提唱されました。

私がこの理論に初めて出会ったのは、営業として伸び悩み、壁にぶつかっていた時期でした。当時の私は「お客様にとって最も合理的な選択肢を、論理的に説明すれば必ず売れるはずだ」と信じて疑いませんでした。しかし、現実は違いました。完璧な提案をしても、顧客は「うーん、もう少し考えます」と首を縦に振らない。この現象が、私には全く理解できませんでした。

「なぜ、こんなにメリットがあるのに選ばないんだ?」その答えが、このプロスペクト理論の中にあったのです。この理論は、それまでの伝統的な経済学が前提としていた「合理的な人間像(ホモ・エコノミクス)」に、真っ向から異を唱えるものでした。

伝統的な経済学の限界

伝統的な「期待効用理論」では、人間は常に確率と期待値を正確に計算し、自分にとっての利益(効用)が最大になる選択肢を合理的に選ぶ、とされていました。しかし、カーネマンとトベルスキーは、数々の実験を通じて、人間がそのような完璧な計算機ではないことを証明します。私たちは、感情や直感、そして認知の「クセ(バイアス)」によって、頻繁に非合理的な選択をしてしまうのです。

例えば、期待値だけで考えれば、多くの人が高額当選の確率が極めて低い宝くじを買う行動は説明がつきません。プロスペクト理論は、こうした「ありのままの人間の姿」をモデル化することに成功したのです。

理論の二本柱:「価値関数」と「確率加重関数」

この理論の核心をなすのが、「価値関数(Value Function)」と「確率加重関数(Probability Weighting Function)」という二つの概念です。難しく聞こえるかもしれませんが、心配はいりません。

- 価値関数:人が「損得」をどのように主観的に感じるかを示したもの。

- 確率加重関数:人が「確率」をどのように主観的に歪めて認識するかを示したもの。

言ってしまえば、プロスペクト理論とは、「人間の損得感情のクセ」と「確率認識のクセ」を数式で表現した理論なのです。この2つの「クセ」を理解することが、顧客の心の奥底に眠る真のニーズを読み解き、AIを活用した次世代のセールス戦略を構築するための、全ての始まりとなります。

参照情報:より深く学びたい方へ

この分野の理解をさらに深めたい方には、ダニエル・カーネマンの著書『ファスト&スロー』をお勧めします。人間の思考が、直感的で速い「システム1(ファスト思考)」と、論理的で遅い「システム2(スロー思考)」の2つから成り立っていることを解説しており、プロスペクト理論がシステム1の働きといかに密接に関わっているかがよく理解できます。(参照:ダニエル・カーネマン『ファスト&スロー』)

プロスペクト理論をわかりやすく解説

プロスペクト理論は学術的な響きを持ちますが、その本質は驚くほどシンプルで、私たちの日常感覚に根差したものです。この理論の心臓部である「価値関数」と「確率加重関数」を、私が営業現場で見てきた具体的な人間模様と重ね合わせながら、できる限りわかりやすく解説していきます。

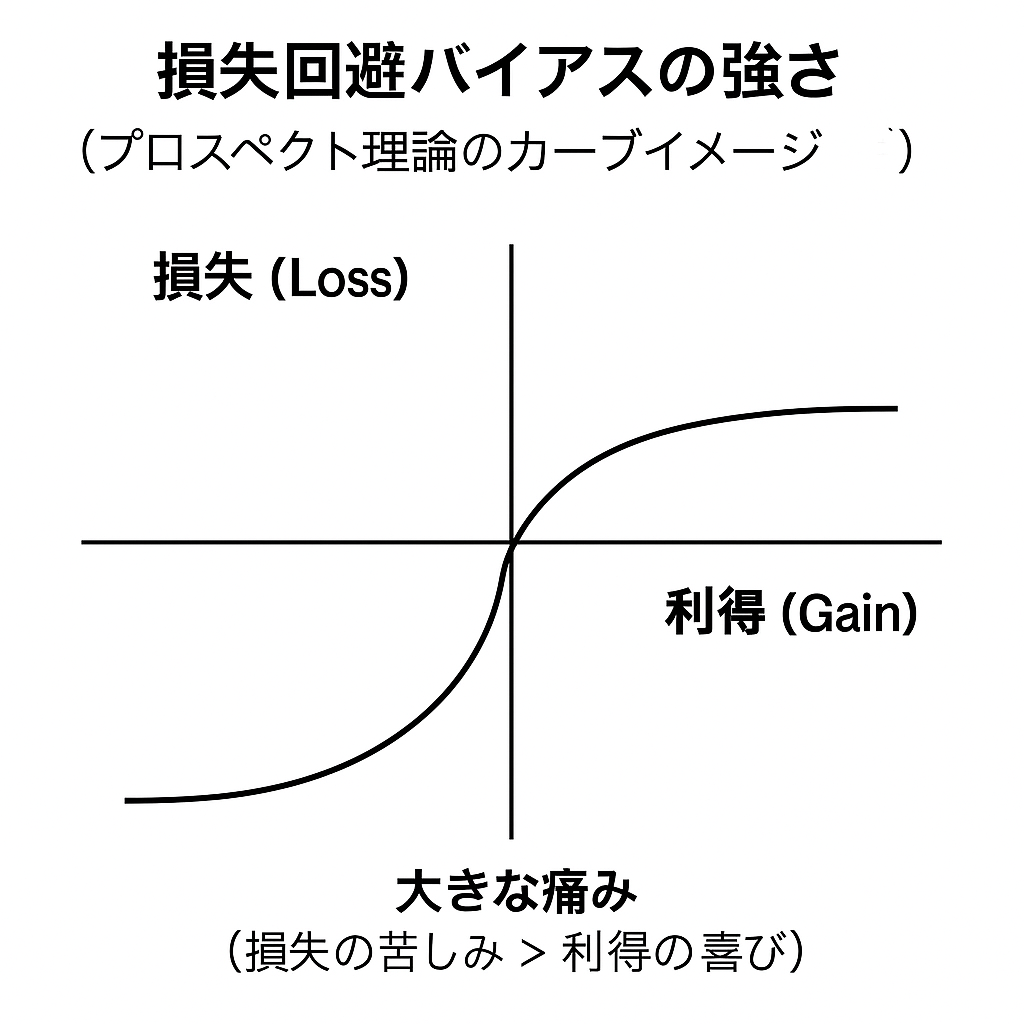

価値関数:人の「損得感情」は歪んでいる

価値関数とは、人が利益や損失に対して感じる「主観的な価値(うれしさや悲しさ)」の大きさを示したグラフのようなものです。このグラフには、絶対に押さえておくべき3つの大きな特徴があります。

価値関数の3大特徴

- 参照点依存性 (Reference Dependence)

- 損失回避性 (Loss Aversion)

- 感応度逓減性 (Diminishing Sensitivity)

1. 参照点依存性:全ての感情は「今」を基準に生まれる

これは、人が絶対的な豊かさではなく、ある「基準点(参照点)」からの変化によって幸福や不幸を感じるという性質です。この参照点は、通常「現在の自分の状況」に設定されます。私が経験した中で最も分かりやすい例は、営業インセンティブの交渉でした。

ある年、私は大きな成果を上げ、ボーナスとして100万円のインセンティブを提示されました。もちろん、最初は飛び上がるほど嬉しかったです。しかし翌年、さらに大きな成果を出したにも関わらず、会社の業績を理由に提示された額は80万円でした。客観的に見れば80万円は大金ですが、私の心は「20万円減った」という強烈な「損失」で満たされ、モチベーションは大きく下がりました。これは、私の参照点が「昨年の100万円」に設定されてしまったためです。

2. 損失回避性:得る喜びより、失う痛みが2倍以上も大きい

これはプロスペクト理論の最も有名な発見であり、人が「1万円を得る喜び」よりも「1万円を失う痛み」の方を、心理的に約2倍から2.5倍も重く感じるという性質です。これはセールスにおいて絶対的な原則となります。顧客は、あなたの提案がもたらす「利益」を冷静に評価する前に、まず「この提案を受け入れることで、何かを失うことはないか?」という「損失」に対する防衛本能が働くのです。

3. 感応度逓減性:変化のインパクトは次第に薄れる

これは、参照点から離れれば離れるほど、損得に対する感情の振れ幅が小さくなるという性質です。例えば、所持金がゼロの状態から1万円を得る喜びは非常に大きいですが、所持金が100万円ある状態で101万円になっても、同じ1万円の増加でも喜びはそれほど大きくありません。損失も同様で、100万円の借金が101万円に増える痛みは、ゼロから1万円の借金を負う痛みよりは小さいのです。これは、大きな金額の商談において「あと少しの追加費用」が受け入れられやすい心理的な背景とも言えます。

確率加重関数:人の「確率認識」も歪んでいる

次に、確率加重関数です。これは、人が客観的な確率を、主観的にどのように歪めて認識するかを示します。ここにも、人間の面白いクセがはっきりと見て取れます。

- 低い確率の過大評価:「当選確率0.0001%」の宝くじに、「もしかしたら当たるかも」と夢を見てしまう心理です。客観的にはほぼゼロに近い確率を、私たちの心は「ゼロではない」と過大に評価してしまうのです。

- 高い確率の過小評価:逆に、「99%の確率で成功します」と言われると、私たちはその成功を当然視するどころか、残りの「1%の失敗リスク」が気になって仕方がなくなります。これは、ほぼ確実なはずの利益を取りこぼすことへの「損失回避性」が強く働くためです。

この確率認識の歪みは、特にリスクを伴う意思決定で重要になります。BtoB営業で新システムの導入を提案する際、いくら成功事例を並べても、決裁者は残りの数パーセントの失敗確率を過剰に恐れる傾向があることを、営業担当者は常に念頭に置く必要があります。

このように、プロスペクト理論は「損得感情」と「確率認識」という2つの歪んだレンズを通して、人間が世界を見ていることを教えてくれます。このレンズの特性を理解することこそが、顧客の心を真に理解するための第一歩なのです。

プロスペクト理論の心理学的な仕組み

プロスペクト理論がなぜこれほどまでに強力に私たちの意思決定に作用するのか。その答えは、脳の奥深くに刻まれた、人類の生存戦略にまで遡ることができます。ここでは、その心理的なメカニズムを「参照点依存性」と「損失回避性」という二つの側面から、私の営業経験で得た具体的な気づきを交えて深掘りしていきます。

参照点依存性:あなたの「当たり前」は、顧客の「当たり前」ではない

前述の通り、私たちの脳は、物事を絶対的な価値で評価することが非常に苦手です。代わりに、常に「今の自分の状況(参照点)」を基準点として、そこからの相対的な変化によって損得を判断します。

私が新人の頃、犯した大きな失敗があります。当時、私はある高機能なソフトウェアを販売していました。私自身はその製品を毎日使っており、その多機能さと便利さが「当たり前」になっていました。つまり、私の参照点は「この高機能な状態」にありました。ある日、私は競合の旧式なシステムを使っている顧客に商談に行き、自信満々に自社製品のメリットを語りました。「弊社の製品なら、こんなことも、あんなこともできますよ!」と。

しかし、顧客の反応は芳しくありませんでした。後で分かったことですが、顧客の参照点は「今使っている旧式のシステム」にあり、彼らにとっての課題は、高度な機能の追加ではなく、「今のシステムが頻繁にフリーズする」という日々のストレスでした。私の提案は、彼らの参照点からあまりにもかけ離れており、全く響いていなかったのです。

この経験から学んだのは、セールスの第一歩は、自社の製品を語ることではなく、顧客の「参照点」を正確に特定することだ、という教訓です。顧客は今、何に満足し、何に不満を感じているのか。彼らの「当たり前」はどこにあるのか。それを理解せずして、いかなる提案も空虚な響きしか持たないのです。

AI、特にChatGPTは、この参照点の特定に非常に役立ちます。顧客との過去のメールのやり取りや議事録を読み込ませ、「この顧客が現在、最も価値を置いていることと、最も不満に感じていることは何か?」と問いかけることで、客観的な視点から顧客の参照点を分析し、仮説を立てることが可能になります。

損失回避性:生存を賭けた「痛みへの過剰反応」

プロスペクト理論の核心であり、最も強力な心理メカニズムが、この損失回避性です。私たちの祖先が厳しい自然環境で生きていた時代を想像してみてください。目の前に美味しそうな果物(利益)を見つけた時の喜びと、背後から忍び寄る肉食獣(損失)に気づいた時の恐怖。どちらが生存にとって重要だったでしょうか?

答えは明白です。果物を取り逃しても死にはしませんが、肉食獣から逃げ遅れれば命を失います。こうして、私たちの脳は、「利益」を得るためのチャンスよりも、「損失」を回避するためのシグナルに、遥かに敏感に反応するよう進化してきました。損失の痛みを、利益の喜びの2倍以上に感じるのは、この生存本能の名残なのです。

この本能は、現代のビジネス社会でも形を変えて存在します。BtoBの決裁者が新しいシステムの導入をためらうのは、そのシステムの性能を疑っているからだけではありません。彼らが恐れているのは、もっと根源的な「損失」です。

決裁者が恐れる「見えない損失」

- 金銭的損失:「高額な投資をして、もし失敗したら会社に損害を与えてしまう…」

- 時間的損失:「導入や教育に手間取って、現場が混乱し、貴重な業務時間を失ってしまうのでは…」

- 評価の損失:「このプロジェクトが失敗したら、社内での自分の評価や立場が危うくなる…」

- 現状の損失:「新しいシステムに乗り換えることで、今ある慣れたやり方や、ささやかな安定を失うのが怖い…」

優れた営業パーソンとは、自社製品のメリットを雄弁に語る人ではありません。顧客が心の奥底で感じている、これらの「見えない損失」に対する恐怖を先回りして理解し、その痛みを一つひとつ丁寧に取り除いてあげられる人なのです。そして、AIはこの「痛みの特定」と「除去プランの立案」において、人間の営業担当者が気づかなかった視点を提供してくれる、最高の壁打ち相手となり得るのです。

身近な例で見るプロスペクト理論

プロスペクト理論は、私たちの日常生活の中に空気のように溶け込んでおり、日々、無意識のうちに私たちの選択を左右しています。ここでは、誰もが経験したことがあるような身近なシチュエーションを例に取り、この理論がいかにパワフルに作用しているかを体感してみましょう。これらの事例を理解することで、理論と実践の間のギャップを埋めることができます。

例1:ショッピングモールのセール戦略

あなたが週末にショッピングモールを歩いていると、「本日限り!定価10,000円のジャケットが、今なら8,000円!」という魅力的なポスターが目に飛び込んできます。この瞬間に、あなたの頭の中ではプロスペクト理論に基づいた複雑な計算が始まっています。

- 参照点の設定:まず、あなたの心の中での参照点は「定価10,000円」に設定されます。これが基準となります。

- 損失回避性の発動:次に、「今日このジャケットを買わなければ、2,000円安く手に入れるチャンスを永遠に失ってしまう」という強烈な「損失」の感覚が生まれます。人間は利益を得ることよりも損失を避けることを優先するため、「2,000円得する」という喜びよりも、「2,000円損する(機会損失)」という痛みの方が、行動への強い動機付けとなるのです。

- フレーミング効果の応用:店側は、「2,000円お得です!」と表現する代わりに、「10,000円が8,000円に」というフレーム(枠組み)を使っています。これにより、あなたは「得をした」という感覚と同時に「損失を回避できた」という安堵感を覚えます。これが購買意欲をさらに後押しします。

私自身、この「期間限定」「本日限り」という言葉に何度衝動買いをさせられたことか分かりません。これは単なる煽り文句ではなく、人間の根源的な損失回避性を突いた、非常に巧みな心理戦略なのです。

例2:スマートフォンの料金プランと下取りキャンペーン

スマートフォンの機種変更を検討している場面は、プロスペクト理論の絶好の実験場です。携帯キャリア各社は、この理論を応用したキャンペーンを常に展開しています。

シナリオA:「5万円割引」の魔力

「今お使いの機種を下取りに出していただければ、最新モデル(定価15万円)が、なんと5万円割引の10万円で購入できます!」

この提案では、参照点が「定価15万円」に設定されます。そして、あなたは「下取りに出す」という簡単な行動で、「5万円の損失を回避できる」と感じます。損失回避性が強く働き、非常にお得な取引に思えるでしょう。

シナリオB:「5万ポイント還元」の弱点

「最新モデル(定価15万円)をご購入いただくと、後日5万ポイントを還元いたします!」

経済的な価値はシナリオAと全く同じですが、多くの人はこちらに魅力を感じにくい傾向があります。なぜなら、まず「15万円を支払う」という大きな損失が確定し、利益(ポイント)は後から得られる形になるからです。未来の不確実な利益よりも、今目の前にある確実な損失の回避を、私たちの脳は優先してしまうのです。

注意点:保有効果(Endowment Effect)の罠

一方で、顧客が長年使ってきたスマートフォンに愛着を持っている場合、「下取りに出す=自分の所有物を失う」という損失感が強く働き、下取りをためらうことがあります。これを「保有効果」と呼びます。この場合、営業担当者は「古い機種を持ち続けても価値が下がる一方ですよ」といった、別の損失フレームを提示する必要があるかもしれません。

これらの身近な例からわかるように、同じ価値の提案であっても、顧客の参照点をどこに設定し、損失と利益のどちらを強調するかによって、その受け取られ方は劇的に変化します。AIに競合他社のキャンペーン情報を学習させ、「プロスペクト理論の観点から、現在最も顧客に響きやすいキャンペーンの切り口は何か?」と分析させることは、自社のマーケティング戦略を立てる上で非常に有効なアプローチとなります。

ビジネスシーンでのプロスペクト具体例

プロスペクト理論は、個人の消費行動だけでなく、より複雑な意思決定が求められるBtoBのビジネスシーンにおいても、強力な影響力を持っています。ここでは、私が実際に経験したり、クライアントのコンサルティングで用いたりした、具体的なビジネス応用事例を3つのシナリオで解説します。これらを理解することで、あなたの提案書やプレゼンテーションは、決裁者の心を動かす戦略的なツールへと進化するでしょう。

活用例1: SaaSプロダクトにおける料金プランの心理設計

多くのSaaS(Software as a Service)企業が採用している「松竹梅」の料金プランは、プロスペクト理論の応用例の宝庫です。単に機能の量で価格差をつけているのではなく、顧客の心理を巧みに誘導する設計がなされています。

仮に、あなたがプロジェクト管理ツールを販売しているとしましょう。

| プラン名 | 月額料金 | 主な機能 | 心理的役割とプロスペクト理論の応用 |

|---|---|---|---|

| ベーシックプラン | 5,000円 | 基本タスク管理、ファイル共有 | 顧客の「参照点」を設定する役割。これを基準に、他のプランの価値が判断される。 |

| プロプラン(推奨) | 15,000円 | ベーシックの全機能+ガントチャート、外部連携、高度な分析機能 | 「損失回避性」を刺激する本命プラン。「ベーシックを選ぶと、プロジェクトの進捗を可視化するガントチャートや、業務効率を上げる外部連携機能を失う」という損失感を喚起する。 |

| エンタープライズプラン | 50,000円 | プロプランの全機能+専任サポート、高度なセキュリティ | 高価格帯の「アンカー」としての役割。このプランがあることで、プロプランが相対的に非常にリーズナブルに見える。また、決裁者に「自社にはここまでの機能は不要だ」と判断させ、プロプランへの着地を促す。 |

私がクライアントにアドバイスする際、最も重要なのは「プロプラン」で提供される追加機能です。これらの機能は、顧客が「これを手に入れないのは、明らかに損だ」と感じるような、課題解決に直結するキラーコンテンツでなければなりません。AIを使って市場のニーズや競合の機能を分析し、この「損失感」を最大化する機能の組み合わせを見つけ出すことが、この戦略の成否を分けます。

活用例2:リスクをゼロにする「無料トライアル」と「全額返金保証」

新しいサービスを導入する際、顧客が最も恐れるのは「投資に失敗する」という損失です。この恐怖心を取り除く上で、絶大な効果を発揮するのが「無料トライアル」や「全額返金保証」です。

これは、プロスペクト理論における2つの強力な効果を利用しています。

- 損失回避性の無力化:「無料」や「返金保証」という条件は、「もし失敗しても、あなたは何も失わない」という強力なメッセージを伝えます。これにより、顧客は金銭的損失のリスクを感じることなく、安心してサービスを試すことができます。意思決定の最大の障壁である損失への恐怖を、最初から取り除いてしまうのです。

- 保有効果の創出:一度、顧客がサービスを使い始め、その利便性を体験してしまうと、その状態が新たな「参照点」となります。そして、トライアル期間の終了や解約は、一度手に入れた価値あるものを「失う」という、新たな損失感を生み出します。この「失いたくない」という保有効果が、有料プランへの継続を強く後押しするのです。

私がコンサルティングを行う際には、単に無料トライアルを導入するだけでなく、トライアル期間中に顧客が製品の価値を最大限に体験できるよう、オンボーディング(初期の導入支援)プロセスをAIでパーソナライズすることを推奨しています。顧客の利用状況を分析し、最適なタイミングでチュートリアル動画を送ったり、活用できていない機能を紹介したりすることで、保有効果を意図的に高めていくのです。

活用例3:交渉術としての応用

営業の最終段階である価格交渉においても、プロスペクト理論は強力な武器となります。例えば、あなたが提示した最終価格に対して、顧客から「もう少し値引きできないか?」という要求があったとします。

やってはいけない対応:「分かりました。では5%値引きします」と安易に価格を下げること。これは、あなたの商品価値を自ら貶める行為であり、顧客に「もっと要求すれば、もっと下がるのでは?」という期待を抱かせてしまいます。

プロスペクト理論を応用した対応:

「価格の件、承知いたしました。この価格を維持することが前提となりますが、その代わりと言ってはなんですが、本来は有償オプションである『プレミアムサポート(年間5万円相当)』を、今回に限り無償でお付けします。これにより、導入後の不安という将来の潜在的な損失を回避することができます。いかがでしょうか?」

この提案は、顧客の心理に以下のように作用します。

- 価格を下げなかったことで、製品の価値は維持される。

- 顧客は「5万円相当の利益」を得ると同時に、「サポートがないことによる将来の損失」を回避できると感じる。

- 「今回に限り」という限定性が、この提案を受け入れないと「特別な機会を失う」という損失感をさらに高める。

このように、ビジネスのあらゆる局面でプロスペト理論を意識することで、単なる価格競争から脱却し、価値に基づいた建設的な交渉を行うことが可能になるのです。

プロスペクト理論AI活用の実践セールス術

- プロスペクト理論の営業応用事例を紹介

- BtoB営業で役立つ決裁者の心理学

- ChatGPTでセールストークの感情分析

- プロスペクト理論と相乗効果のある心理学

- プロスペクト理論のAI活用で成果を出す

プロスペクト理論の営業応用事例を紹介

理論の理解は重要ですが、セールスの世界では、それをいかに現場で「使える武器」に落とし込むかが全てです。ここでは、私が16年間の営業キャリアの中で、特に大きな成果に繋がったプロスペクト理論の応用事例を、具体的なストーリーと共にご紹介します。これは、単なる成功談ではありません。自信を失いかけていた状況から、いかにして顧客心理を読み解き、商談の流れを逆転させたか、その思考プロセスと具体的なアクションを追体験できる内容になっています。

事例:準備不足の逆境を「損失回避の物語」で乗り越えたプレゼンテーション

それは、私が30代前半の頃、ある大手製造業の役員会で、自社の新しい生産管理システムの導入を提案する、キャリアの中でも特に重要なプレゼンテーションでした。しかし不運なことに、直前でプロジェクトの仕様変更が重なり、私は十分な準備ができないまま、厳しいことで有名な役員たちの前に立つことになってしまいました。手元にあるのは、システムのメリットを羅列しただけの、ありきたりな資料だけ。正直、プレゼンが始まる前から、重い敗北感が漂っていました。

「このままでは絶対に勝てない…」と追い詰められた私は、開き直って戦略を180度転換することを決意しました。システムのメリットを語るのをやめ、「このシステムを導入しないことで、御社が何を、どれだけ失い続けることになるのか」という、損失回避に焦点を当てた一つの物語を語ることにしたのです。

私のプレゼンは、次のように展開しました。

- ステップ1:現状の「痛み」を共有し、参照点を設定する

私はプレゼンの冒頭で、システムの機能説明を一切しませんでした。代わりに、事前にヒアリングしていた現場の課題、例えば「月末の棚卸し作業に、毎月平均80時間もの残業が発生している」「在庫管理のミスにより、年間で約500万円相当の部材が廃棄されている」といった、生々しい「痛み」のデータをスクリーンに映し出しました。「本日は、まず皆様と、この『見過ごされているコスト』という共通の課題認識を持つことから始めさせてください」と切り出し、役員たちの参照点を「現状は、実は静かに出血し続けている状態である」という認識に設定したのです。 - ステップ2:「損失」を具体的に言語化し、拡大させる

次に、その痛みが将来にわたってどのような損失を生むかを、具体的に、そして感情的に語りました。「この月80時間の残業は、単なるコストの問題ではありません。優秀な現場リーダーたちの、新しい改善活動や部下育成にかけるべき貴重な時間を奪っています。これは、未来の競争力を失っていることに他なりません。500万円の廃棄コストは、本来であれば、社員の皆様への賞与や、新しい設備投資に回せたはずのお金です」と。こうして、目先の数字の損失を、感情的な損失(機会損失、士気の低下)へと繋げていきました。 - ステップ3:「損失を回避する手段」として、初めて製品を提示する

役員たちの間に「このままではマズい」という空気が十分に醸成されたところで、私は初めて自社のシステムを紹介しました。しかし、その紹介の仕方も「こんなに素晴らしい機能があります」ではありません。「私たちが提案するのは、これらの損失を食い止めるための、最も確実な『止血帯』です」と位置づけたのです。システムの各機能は、メリットとしてではなく、先ほど提示した各「損失」に直接対応する「解決策」として説明しました。 - ステップ4:決断しないことのリスクを強調する

プレゼンの締めくくりでは、「もちろん、新しいシステムの導入にはリスクが伴います。しかし、最大の失敗は『決断しない』ことです。なぜなら、決断を先延ばしにする一日ごとに、確実に20万円以上の損失がこの瞬間も発生し続けているからです」と、時間経過そのものが損失であるというフレームを提示し、緊急性を訴えました。

結果は、私の予想を遥かに超えるものでした。厳しい質問で知られる役員から出たのは、「なぜもっと早くこの提案を持ってこなかったんだ?」という言葉でした。この経験は、私にとってセールスにおける大きな転換点となりました。顧客は「利益」を求めているのではなく、「問題からの解放」と「損失からの回避」を渇望している。この真実を、私は身をもって学んだのです。そして、この「損失の物語」を構築するプロセスこそ、AI、特にChatGPTが最も得意とするところなのです。顧客の課題データをAIに与え、最も心に響く損失回避のストーリーラインを複数提案させることで、営業担当者はより戦略的に、そして深く顧客の心に寄り添うことが可能になります。

BtoB営業で役立つ決裁者の心理学

BtoB(法人向け)営業の世界、特にその最終関門である「決裁者」へのアプローチは、個人の消費行動とは全く異なる次元の複雑さを持ちます。私が16年間のキャリアで痛感してきたのは、決裁者という存在は、単なる「企業の代表」ではなく、様々な期待とプレッシャーを背負った一人の生身の人間である、という事実です。彼らの心を動かすためには、プロスペクト理論を、このBtoB特有の心理的背景に合わせて応用する必要があります。

決裁者は「組織の守護者」である

決裁者が下す一つの決定は、多くの従業員の生活や、会社の未来に直接的な影響を与えます。そのため、彼らの意思決定プロセスは、個人の買い物のように「これが欲しい」という単純な動機だけでは動きません。彼らの頭の中は、常に「損失回避」の思考で満たされています。しかし、その「損失」の種類は、一般社員のそれとは質が異なります。

決裁者が最も恐れる「3つの組織的損失」

- 戦略的損失(機会損失):「今、この投資を決断しなければ、3年後に競合他社に市場シェアを根こそぎ奪われるのではないか?」「この技術トレンドに乗り遅れることで、業界のゲームチェンジャーになる機会を永遠に失うのではないか?」という、未来の大きな損失に対する恐怖です。

- 財務的損失(投資失敗):「この高額なシステムを導入して、もし全く使われなかったらどうするんだ?」「投資対効果(ROI)が見合わず、会社の貴重な資金をドブに捨てることになったら、株主や従業員にどう説明すればいいんだ?」という、具体的な金銭的損失と、それに伴う責任への恐怖です。

- 組織的損失(現場の混乱):「新しいツールを導入することで、長年慣れ親しんだ業務フローが混乱し、かえって生産性が落ちてしまうのではないか?」「現場の抵抗にあって、組織全体の士気が下がってしまったら元も子もない」という、組織の安定性や文化を損なうことへの恐怖です。

私が若手だった頃、この3つの損失に対する配慮が全く足りていませんでした。ただ自社製品の機能的なメリット(利益)を並べ立てるだけで、「なぜこの決裁者は、こんなに分かりやすいメリットを理解してくれないんだ」と憤慨していたのです。しかし、決裁者の視点に立てば、私の提案は、これら3つの潜在的な損失リスクを無視した、極めて自己中心的なものに映っていたことでしょう。

AIを活用した「決裁者の視点」のシミュレーション

では、どうすれば決裁者の複雑な心理に寄り添えるのでしょうか。ここでAI、特にChatGPTが強力な武器となります。私はクライアントの営業チームをコンサルティングする際、次のようなワークを実践してもらっています。

まず、提案する決裁者の役職や性格、そして会社の置かれている状況に関する情報を集めます。そして、ChatGPTに以下のような「役割」を与えて、壁打ちをさせるのです。

【ChatGPTへのプロンプト例】

「あなたは、創業50年の精密機器メーカーで、業績は安定しているものの、業界のデジタル化の波に乗り遅れ気味なことに危機感を持つ、55歳の慎重派なCFO(最高財務責任者)です。今から私が、新しい生産管理システムの導入提案を行います。あなたの立場から、この提案に対して考えうる全ての懸念点、リスク、そして承認するための条件を、厳しく指摘してください。」

このAIシミュレーションを行うことで、営業担当者は、自分の視点だけでは気づけなかった「穴」を発見できます。例えば、AIはCFOとして「そのシステムのセキュリティ体制は、我々の厳格なコンプライアンス基準をクリアできるのか?」「導入後の5年間の総所有コスト(TCO)は、現在の運用コストと比較して本当に下がるのか、具体的な試算を示してほしい」といった、決裁者ならではの鋭い質問を投げかけてきます。

このプロセスを通じて、営業担当者はプレゼン資料を、単なる「製品紹介」から、決裁者のあらゆる懸念に先回りして答える「リスク回避計画書」へと昇華させることができるのです。これは、決裁者に対して「私は、あなたの立場と責任を、これだけ深く理解しています」という、何より強力な信頼のメッセージとなります。

決裁者を攻略する鍵は、彼らを「説得」しようとすることではありません。彼らが背負う組織的な痛みを深く理解し、その痛みを安全に取り除くための「共犯者」になることなのです。

ChatGPTでセールストークの感情分析

AI、特にChatGPTのような大規模言語モデル(LLM)の真価は、単に綺麗な文章を生成することにあるのではありません。その本当の力は、人間の言葉の裏に隠された「感情」「意図」「ためらい」といったニュアンスを読み解き、それを戦略的に活用する道筋を示す能力にあります。ここでは、プロスペクト理論のレンズを通して、ChatGPTをあなたの「超高性能・感情分析アシスタント」として活用する、極めて実践的な方法を解説します。

なぜ「感情分析」がセールスに不可欠なのか

私が16年間の営業活動で学んだ最も重要な教訓の一つは、「顧客が口にする言葉が、必ずしも本心とは限らない」ということです。顧客は、様々な理由から本音を隠します。関係性を壊したくない、無知だと思われたくない、交渉を有利に進めたい…。セールスの成否は、この言葉の裏に隠された「真の感情」を、いかに正確に察知できるかにかかっていると言っても過言ではありません。

例えば、顧客が商談の終盤で「うーん、素晴らしい提案ですね。一度、社内に持ち帰って検討します」と言ったとします。この言葉を額面通りに受け取ってはいけません。この発言の裏には、以下のような全く異なる感情が隠れている可能性があるのです。

- パターンA(前向きな検討):本当に提案に価値を感じており、社内調整を真剣に進めようとしている。

- パターンB(懸念の表明):提案は良いと思うが、価格や導入プロセスにまだ払拭できない不安が残っている。

- パターンC(丁寧な断り):本当は導入する気がないが、波風を立てずに商談を終わらせたい。

これらを見誤り、パターンCの顧客に対して延々とフォローアップの連絡を続けるのは、お互いにとって不幸な時間の無駄でしかありません。ここでChatGPTの感情分析が活きてきます。

ChatGPTを使った具体的な感情分析とトークスクリプト生成

では、実際にどう活用するのか。顧客とのメールやチャットのやり取り、あるいは商談の議事録を、ChatGPTにインプットし、特定の「プロンプト(指示文)」を与えることで、人間では見過ごしがちな感情の機微を明らかにしていきます。

【ケーススタディ】

ある顧客から、以下のようなメールが届いたとします。

「先日はご提案ありがとうございました。内容、大変興味深く拝見しました。ただ、正直なところ、費用対効果が我々の想定と合うのか、まだ確信が持てていないのが現状です。また、現場の人間が新しいツールに抵抗を示す可能性も懸念しておりまして…。」

このテキストを基に、次のようなプロンプトをChatGPTに投げかけます。

【ChatGPTへのプロンプト例】

「あなたはプロの行動心理アナリストです。以下の顧客からのメール文面を分析してください。

- プロスペクト理論に基づき、この顧客が感じている『損失』を3つの異なる側面(金銭的、時間的、評価的)から具体的に言語化してください。

- それぞれの『損失』の恐怖を和らげ、安心感を与えるための返信メールの ключевые фразы(キーフレーズ)を提案してください。

- 最終的に、これらの要素を統合し、顧客が次のステップ(例:個別相談会)に進みたくなるような、共感性の高い完全な返信メールを作成してください。」

この指示に対し、ChatGPTは以下のような高度なアウトプットを生成します。

AIによる分析結果と生成されたトーク

▼分析された「潜在的損失」

- 金銭的損失:「投資したコストが回収できず、会社の資金を無駄にしてしまうのではないか」という恐怖。

- 時間的(組織的)損失:「現場の抵抗にあい、導入教育に多大な時間を費やした挙句、結局使われずに無駄骨になるのではないか」という恐怖。

- 評価的損失:「自分が推進したプロジェクトが『費用対効果が合わなかった』と評価され、社内での信頼を失うのではないか」という恐怖。

▼生成された返信メール(抜粋)

「〇〇様、先日は貴重なお時間をいただき、誠にありがとうございました。ご指摘いただいた費用対効果に関するご懸念、そして現場の皆様へのご配慮、私どもも重く受け止めております。特に、新しい取り組みを推進される〇〇様のお立場として、『投資の失敗』や『現場の混乱』といったリスクを避けたいとお考えになるのは、至極当然のことと深く共感いたします。

もしよろしければ、一度、費用対効果にご不安を感じていらっしゃるまさにその点について、解消するためだけの30分間をいただけませんでしょうか。そこでは、同業のA社様が、どのようにして現場の抵抗なく導入を進め、わずか6ヶ月で投資回収を達成されたか、その具体的な事例を共有させていただきます。このお時間が、〇〇様の『確信が持てない』というご不安を、『これならいける』という確信に変える一助となれば幸いです。」

このAIが生成した文章の巧みさは、単に丁寧なだけでなく、顧客が口にした「費用対効果」という言葉の裏にある「投資失敗への恐怖」という本質的な感情に寄り添い、「損失回避」という形で解決策を提示している点にあります。このように、ChatGPTを感情分析と思考の壁打ちパートナーとして使いこなすことで、あなたのセールスコミュニケーションは、驚くほど深く、そして戦略的なものへと進化していくのです。

AI活用による注意点・落とし穴

1. AIの回答を“鵜呑み”にしないこと

-

ChatGPTが生成するトークや提案文は、一般論・汎用性が高い反面、自社のサービス内容や顧客特性に必ずしも合致するとは限りません。

-

特に日本独自の商習慣や業界ごとの微妙なニュアンスは、AIが苦手とする場合があります。

-

必ず自社向けにアレンジ・チェックし、内容の正確性やトーンを調整しましょう。

2. 「損失回避」を煽りすぎないこと

-

プロスペクト理論を活用すると「損失」や「リスク」を強調するトークが多くなりますが、不安を煽りすぎると顧客の警戒心や不信感を招く可能性もあります。

-

あくまで“顧客に気付きを与える”ためのバランス感覚が重要です。

3. 機密情報・個人情報の取り扱いに注意

-

ChatGPTなどAIサービスに入力した内容は、外部サーバーに送信される仕組みです。

-

顧客名・企業名・社外秘のプロジェクト名など、機密性の高い情報は絶対に入力しないようにしましょう。

4. 「最終責任は自分」にあることを忘れない

-

AIの提案はあくまで“ヒント”や“たたき台”です。

-

実際の商談やクロージングは、最終的には自分自身の判断・責任で進めるべきです。

-

誤った情報や行き過ぎたトークでトラブルになった場合、「AIが出したから」は言い訳になりません。

5. “誰にでも刺さる万能トーク”は存在しない

-

AIは大量の事例やパターンから文章を生成しますが、「目の前のお客様」や「決裁者」のリアルな感情・事情までは汲み取れません。

-

**「どんな顧客か」「何に悩んでいるか」**を丁寧にヒアリングしたうえで、AI提案を適切にカスタマイズしましょう。

6. AI活用の倫理・ルールを守る

-

生成AIの活用については、今後さらに企業ガイドラインや法規制も強化されていく見込みです。

-

必要に応じて、社内ルールや顧客への開示を徹底しましょう。

プロスペクト理論と相乗効果のある心理学

プロスペクト理論は、それ単体でも非常に強力なフレームワークですが、その真価は、他の心理学の知見と組み合わせ、多層的なアプローチを構築した時に最大限に発揮されます。セールスとは、いわば顧客の心に対する多角的なアプローチの連続です。ここでは、私が16年間の営業現場で特に「これは効く!」と実感してきた、プロスペクト理論と抜群に相性が良い心理効果を2つ厳選し、その連携方法を具体的にお伝えします。これを理解すれば、あなたの提案は、単なる線ではなく、顧客を自然とゴールに導く「面」としての力を持つようになります。

1. アンカリング効果:最初に打つ「錨」が、価値の基準を決める

アンカリング効果とは、最初に提示された情報(価格、数値、情報など)が「錨(アンカー)」のように相手の思考に突き刺さり、その後の判断に絶大な影響を与え続けるという心理効果です。高級レストランで、最初に1本5万円のワインを見せられると、その後に見る1万円のワインがとても安く感じてしまう。これが典型的なアンカリング効果です。

この効果をプロスペクト理論と連携させることで、極めて強力な価格提示戦略を組むことができます。私が長年実践してきたのは、「価格のアンカー」と「価値のアンカー」を意図的に設定する手法です。

【連携戦略:高価格アンカーと損失回避のコンビネーション】

あるクライアントに、ウェブサイトのリニューアルを提案する場面を想像してください。私はまず、機能もサポートも全て盛り込んだ「理想のフルパッケージプラン」を提示します。

「弊社の知見を全て注ぎ込み、考えうる最高の体験を提供した場合、プロジェクトの総額は1000万円となります。これには、専属のコンサルタントが2年間伴走し、AIによる自動最適化も含まれます」

この1000万円という数字が、強力な「価格のアンカー」となります。多くの場合、クライアントはこの金額に驚き、「そんなには出せない」と感じるでしょう。それで良いのです。次に、本命の提案を行います。

「もちろん、これはあくまで理想形です。御社の現在のフェーズとご予算を考慮し、最も費用対効果が高く、必須の成果を出すことに特化したプランが、こちらの300万円のプランです。先ほどのプランの核心的な機能は全て含まれています」

するとどうでしょう。クライアントの心理では、300万円という絶対額の評価ではなく、「1000万円に比べて、700万円も安い」という相対的な評価が優位になります。そしてここで、プロスペクト理論のダメ押しをします。

「もし、この300万円の投資を見送った場合、現在の古いサイトでは、毎月少なくとも50万円相当のビジネス機会を逸失しているという試算データがございます。つまり、何もしないという選択は、半年でこの投資額と同等の『見えない損失』を生み出し続けることになるのです」

このように、高価格アンカーで本命プランの価値を相対的に高め、さらにその本命プランを選ばないことによる「損失」を提示することで、顧客は極めて合理的な判断を下しているかのような感覚で、こちらの提案を受け入れやすくなるのです。

2. フレーミング効果:言葉の「額縁」が、現実の意味を変える

フレーミング効果とは、物事の伝え方、つまりどの「枠(フレーム)」にはめて提示するかによって、相手が受け取る印象や意思決定が劇的に変わるという心理効果です。「コップに半分の水」を「まだ半分もある」と見るか、「もう半分しかない」と見るかで、その後の行動が変わるのと同じです。

この効果は、プロスペクト理論の「利益」と「損失」のどちらを強調するかを、意図的にコントロールする上で欠かせません。

【連携戦略:状況に応じたフレームの使い分け】

- 利益フレーム(ポジティブ・フレーム):物事の良い側面を強調する伝え方です。「この手術の成功率は90%です」「この製品を導入すれば、9割の社員が満足します」など。これは、相手に安心感を与え、ポジティブな行動を促したい時に有効です。

- 損失フレーム(ネガティブ・フレーム):物事の悪い側面を強調する伝え方です。「この手術の失敗率は10%です」「この製品を導入しないと、1割の顧客が離脱します」など。同じ事実でも、こちらは相手に危機感を抱かせ、現状を変えるための行動を促したい時に有効です。

私が営業現場で意識しているのは、顧客のフェーズに合わせたフレームの使い分けです。

| 顧客のフェーズ | 有効なフレーム | 連携アプローチの具体例 |

|---|---|---|

| 認知・関心段階 | 利益フレーム | 「弊社のサービスを導入した企業の95%が、顧客満足度の向上を実感しています」と伝え、ポジティブな未来像を提示して興味を引く。 |

| 比較・検討段階 | 損失フレーム | 「一方で、同様の課題を放置した企業の10社中1社は、翌年に深刻な顧客離れを経験しています。このリスクは看過できません」と伝え、決断しないことのデメリットを強調する。 |

特に、現状維持バイアスが強く、なかなか行動を起こさない顧客に対しては、「損失フレーム」が強力な起爆剤となり得ます。プロスペクト理論が示す通り、人は利益を得ることよりも損失を回避することに強く動機づけられるからです。

AI、特にChatGPTに顧客との過去のやり取りを学習させ、「この顧客は現在、現状維持バイアスが強い状態か、それとも変化に前向きか?」と分析させ、それぞれの状態に最適化された「利益フレーム」と「損失フレーム」のトークスクリプトを生成させることは、極めて効果的な戦略と言えるでしょう。

これらの心理効果は、単なるテクニックではありません。顧客の心を深く理解し、彼らが最も受け入れやすい形で、真に価値ある情報を届けるための「翻訳技術」なのです。これを誠実に使いこなすことで、あなたは単なる「売り手」から、顧客の成功を導く「信頼できるパートナー」へと変わることができるのです。

プロスペクト理論のAI活用で成果を出す

- プロスペクト理論は人間の非合理的な意思決定を説明する行動経済学の核である

- 理論の根幹は「価値関数」と「確率加重関数」の2つの主観的な歪みにある

- 価値関数は「参照点依存性」「損失回避性」「感応度逓減性」を特徴とする

- 特に「損失回避性」、つまり利益の喜びより損失の痛みを強く感じる性質が重要である

- 確率加重関数は低い確率を過大評価し高い確率を過小評価する心のクセを示す

- この理論の背景には現状を基準とする脳の仕組みと生存を賭けた本能がある

- 日常生活のセールやキャンペーンはプロスペクト理論の応用で満ち溢れている

- ビジネスでは料金プランの心理設計や無料トライアル戦略などで活用される

- 営業応用ではメリットを語るより「行動しないことによる損失」を物語として提示することが有効

- BtoBの決裁者は特に「組織的・財務的・戦略的損失」を回避したい心理が強い

- AI、特にChatGPTは顧客の言葉の裏にある感情や潜在的損失を分析する強力なツールとなる

- AIに決裁者の役割を演じさせ、提案の穴を洗い出すシミュレーションは極めて効果的である

- アンカリング効果と連携させ、高価格を提示した後に本命プランを出すことで相対的な価値を高められる

- フレーミング効果を使いこなし、顧客の状況に応じて「利益」と「損失」のどちらを強調するかを戦略的に選択する

- これらの知識とAI技術を誠実に活用し、顧客の課題解決と信頼関係の構築を目指すことが最も重要である

●“売ることが苦手だった”過去の体験から、人の深層心理とAI活用を融合した、「売り込まなくても選ばれる仕組み」を研究・実践。心理学・神経科学・感情知能(EQ)・AIツールの知見をベースに、無理なく信頼と成果を両立するビジネス・マーケティングの実践ノウハウを発信しています。

●在宅ビジネスや副業、コンテンツ作成など新しい働き方についても、信頼・誠実・体験重視の視点から、等身大でサポート。

●「売ることのストレスから解放され、心から感謝されるビジネス」を目指すすべての方のパートナーとして、リアルな知見と体験を共有していきます。